在碧波荡漾的湖塘,在椒稻飘香的田野,一群区农投集团的年轻“新农人”投身大地,将一键养殖、无土栽培等“硬核科技”注入沃土,用青春智慧破解“藏粮于技”时代课题,在乡村振兴主战场传承新时代的“禾下乘凉梦”。

喂得好——研究生小伙养出万亩鱼塘

这几天,在国家万亩渔业绿色循环试点基地,一网网江团出水,被送往市内,以及湖南、上海、北京等省外市场。

国家万亩渔业绿色循环试点基地鲜鱼起网现场。

“长江大白刁、斑点叉尾鮰、银鳕鱼……”谈起基地的鱼类,工程师程俊是如数家珍。2021年,手握广东海洋大学研究生学历的他,放弃了高校任职的机会,来到基地养起了鱼。

程俊检查江团生长情况。

那时,基地刚刚进入改造筹备阶段,结合在广东海洋大学深圳研究院的5年工作经验,程俊参与设计了鱼塘深度、宽度、坡度,并作为工地“监工”参与改造的每一个环节。

改造后,要走什么样的养殖路线?程俊前往广州等地多番实地考察后,提出加大智能养殖设备投入,养殖长江名特优等多样化品种。

2022年下半年,程俊参与引进名特优品种,当前正在起网的江团便是其中之一。江团是长江“四大名鱼”之一,也是名贵淡水鱼类,对水的深度、温度、光线、饲料要求较高,此前武汉市场主要靠四川供应。

为推动江团养殖“本地化”,程俊利用检测系统,实时监测水体pH值、氨氮浓度等参数,并在调控好水质的情况下,加装“纳米”底增氧设备,增强水体的上下流动性,保障水好水活氧气足。

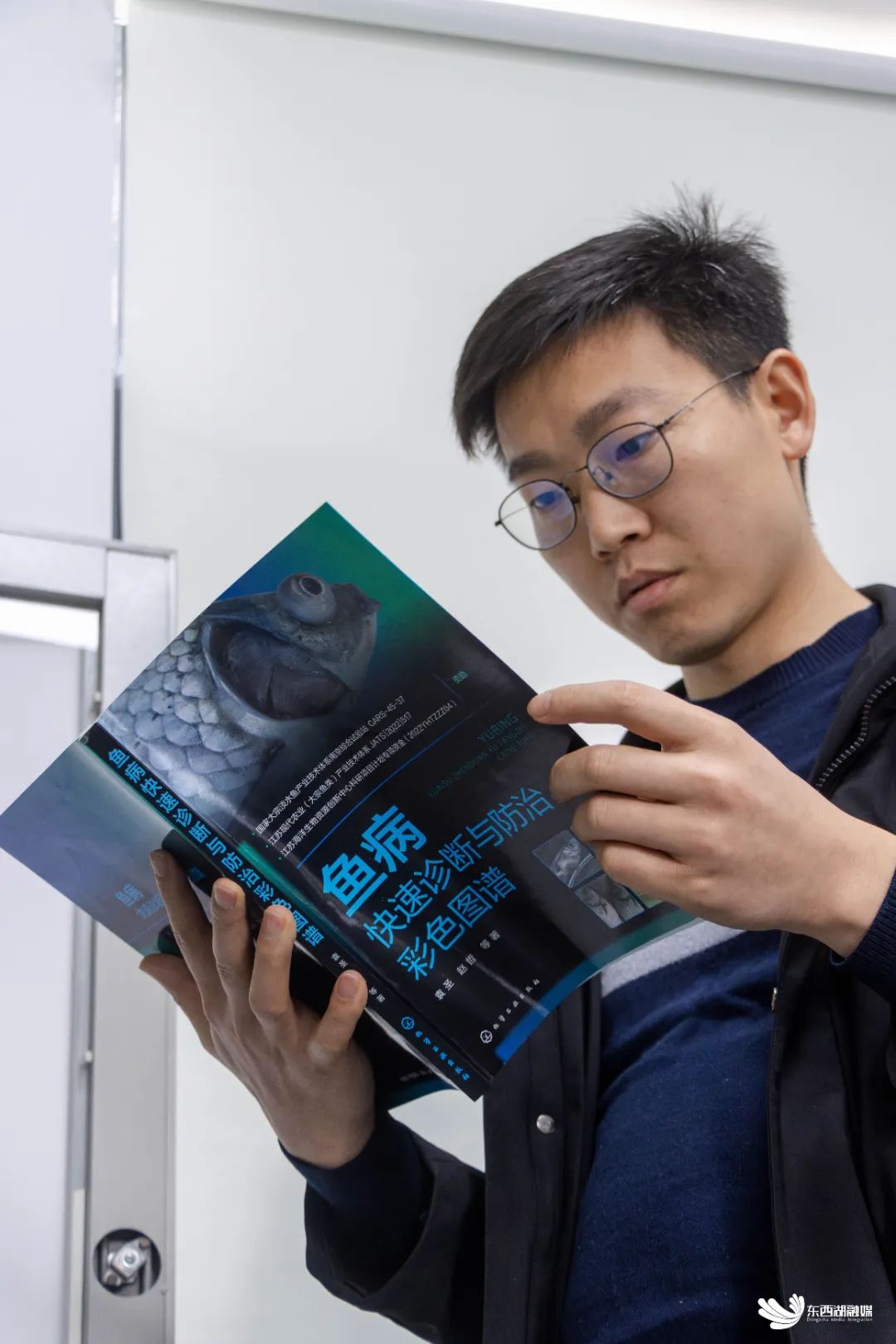

程俊学习鱼类疾病防治。

同时,为实现绿色循环发展,程俊引进了“生态沟渠+人工湿地”“三池两坝”等多级生态净化治理方式,增加水体中的溶氧,加速有机质分解,有效净化池塘。

目前,江团已在基地全面推广养殖,稳定年供应市场200万斤。“淡水金枪鱼”马口鱼也在基地成功量产,并与湖北黄优源渔业公司共同打造马口鱼繁育基地,将在本地推广、养殖、销售优质鱼苗。

程俊介绍,目前正在加快推进基地二期改造工程,进一步提升尾水治理能力,年底将有“土憨巴”等更多特色名优水产端上市民餐桌。

种得优——从花房姑娘到“田间女将"

“看,这草莓番茄长得多好。”在维农种苗基地,技术员舒玉霞开心地向记者展示今年试种的新品种。掰开番茄,种子排列形似草莓,吃下一口,唇齿留香。

舒玉霞在大棚里向记者介绍草莓番茄。

“今年还种了珍珠番茄,果实全身雪白,再过1个月就可以上市。”舒玉霞说话时仍未停下手头工作,植株上累累果实,她的眼角漾起笑纹。

在这个150亩“农业实验室”里,舒玉霞的每日行程精确如滴灌系统的程序:早上8点,她必定出现在大棚,检查秧苗生长情况;正午强光时,打开大棚遮阳帘,为作物调节温度;暮色四合时,抓紧安排明天的采摘与施肥计划。

舒玉霞将刚刚采摘的黄瓜搬出。

回到2010年,舒玉霞还是一名园艺花卉专业毕业生,向往“花花世界”工作,因缘巧合下,成为维农种苗基地的一名技术员,从研究花艺变成研究种苗培育和蔬果养殖。

不用土、不占地、施肥少、更美味更健康的无土栽培蔬菜,正是舒玉霞的骄傲。

“这些蔬菜都种在栽培架上,像不像空中花园!”在立体栽培种植区,3米长的立体水培架直达空中,每层水培管道上,都开有天窗,快生菜正从天窗中破“管”而出,绿意盎然。

在舒玉霞指导下种植的蔬菜大棚。

舒玉霞介绍,近年来,东西湖大力发展设施农业,打破了传统农业靠天吃饭的局限,显著提高了生产效率。

现在,舒玉霞还兼任讲解员一职,为游客作农业科普讲解。越来越多的游客惊叹现代农业的“魔力”,这让舒玉霞骄傲自豪。

产得快——他让菇农不再望“棒”兴叹

在区农投集团菌棒厂,一包包菌棒正从全自动化生产线上下线。农艺师赵伟伟兴奋地向记者介绍,这条智能菌棒生产线仅需2名工作人员,一小时可产出1500包菌棒。

赵伟伟介绍菌棒厂产能。

2014年,从中国农业科学院研究生院药用植物资源学毕业后,赵伟伟放弃了留在北京工作的机会,来到东西湖维农种苗有限公司(原区农科所)成为了一名技术员,推广蔬菜新品种的“三新”技术。

近年来,武汉市每年约有300万包菌棒需求,但曾经因缺乏标准化菌棒厂,菇农采购成本高,自制难度大。

2020年,区农投集团开始打造食用菌三产融合示范基地。项目初启,赵伟伟便立下军令状:要让高经济价值食用菌在东西湖实现全年常态化生产。

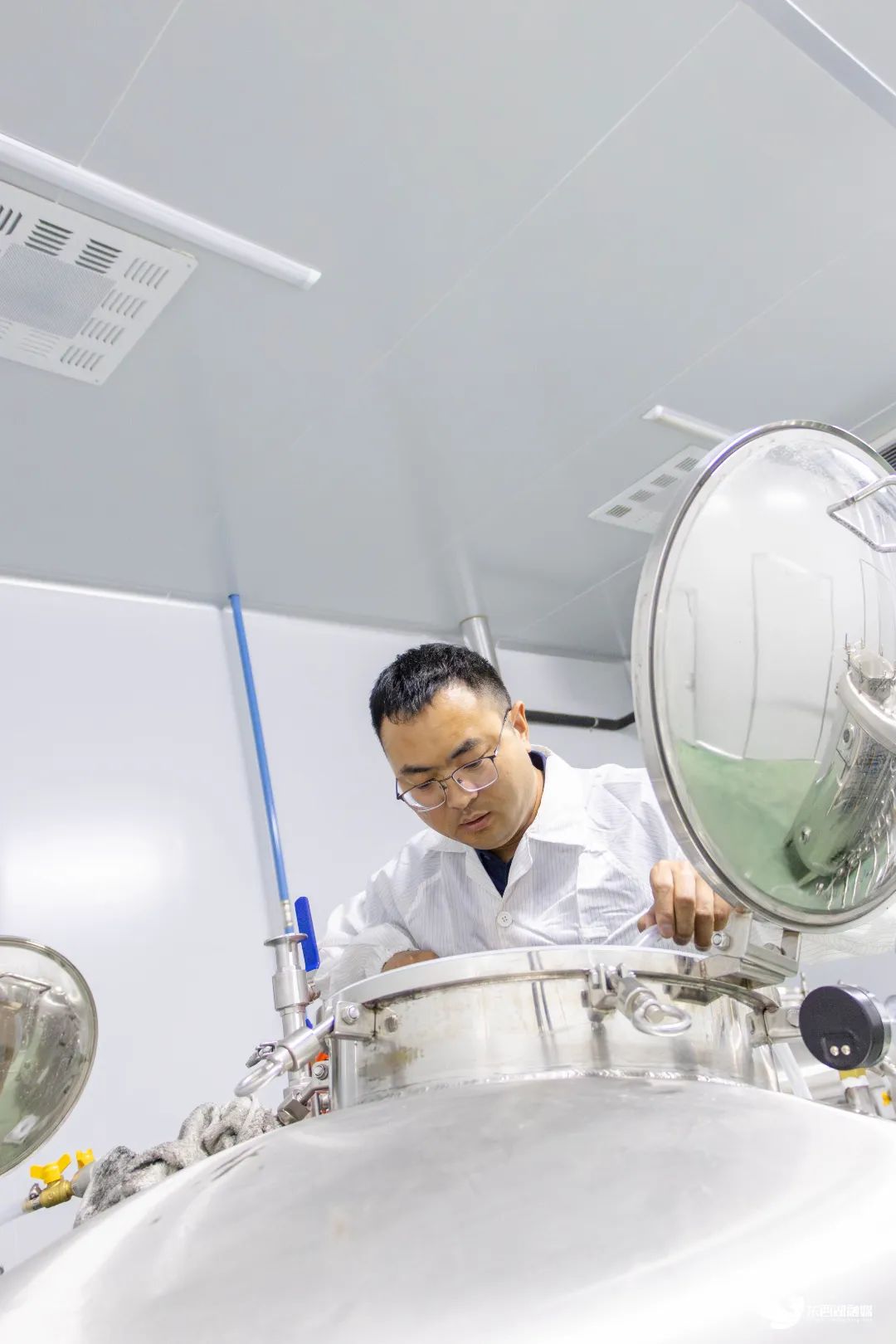

赵伟伟检查菌棒厂设备。

2022年,食用菌智能空调大棚完成建设,可实时调控菇房温度、湿度、二氧化碳含量,实现菇种全年生产。

“人工菌棒生产高强度高风险,菇农在三伏天挥汗如雨地抢制,不仅面临40℃高温作业风险,稍有不慎还会因灭菌不彻底导致菌棒报废。”赵伟伟介绍。

2023年下半年,赵伟伟多次出差考察菌棒生产工艺,挑选适用设备,设计出“原料搅拌——装袋——高温灭菌——无菌接种——恒温培育——菌棒出厂”的全流程自动化生产线。

菌棒厂内的液体菌种专用培养罐。

目前,区农投菌棒厂已正式投产,自动化生产效率相比人工提升近190%,人力成本降低95%,中央控制室还可动态调整工艺流程,单条线年产能突破400万包。

成本也显著降低,菇农自制菌棒的综合成本高达2元/包以上(不含人工、灭菌失败损耗等),而菌棒厂通过规模化生产和技术创新,将出厂价控制在1.3元—2.4元/包,且提供“三免”服务——免费技术指导、免费污染更换、免费存储托管,同时还可根据菇农需求改造菇房,并已推出智能菇箱,可帮助菇农反季节生产。

在赵伟伟的牵头下,菌棒厂目前可生产平菇、香菇、木耳等30类菌棒,并陆续引进了玉木耳、白灵菇、榆黄蘑、灵芝等高附加值特色菌种。

赵伟伟的下一个梦想,是推动维农食用菌基地形成“培育—种植—销售”全产业链,让更多深山“鲜味”端上城市餐桌。

报道支持 - 区农投集团

文、图 - 王露 但峰

通讯员 - 方懿 徐阳

请输入验证码