年味,在中国人的记忆里

是美食,是牵挂,是祝福

更是文化

在年俗文化传承中

一代代人

将传统文化和传统技艺薪火相传

春节将至

融媒体中心联合区文化馆

展示介绍东西湖的

区级非物质文化遗产项目

共同品味文化传承之美

春节的脚步渐渐临近,

归家的游子乡愁渐浓。

在疫情的影响下

越来越多的人

响应国家号召

就地过年

人在异地

但心依旧牵挂着

远方的家人

游子们

就像天上的风筝

无论飞多高

线始终系在家里

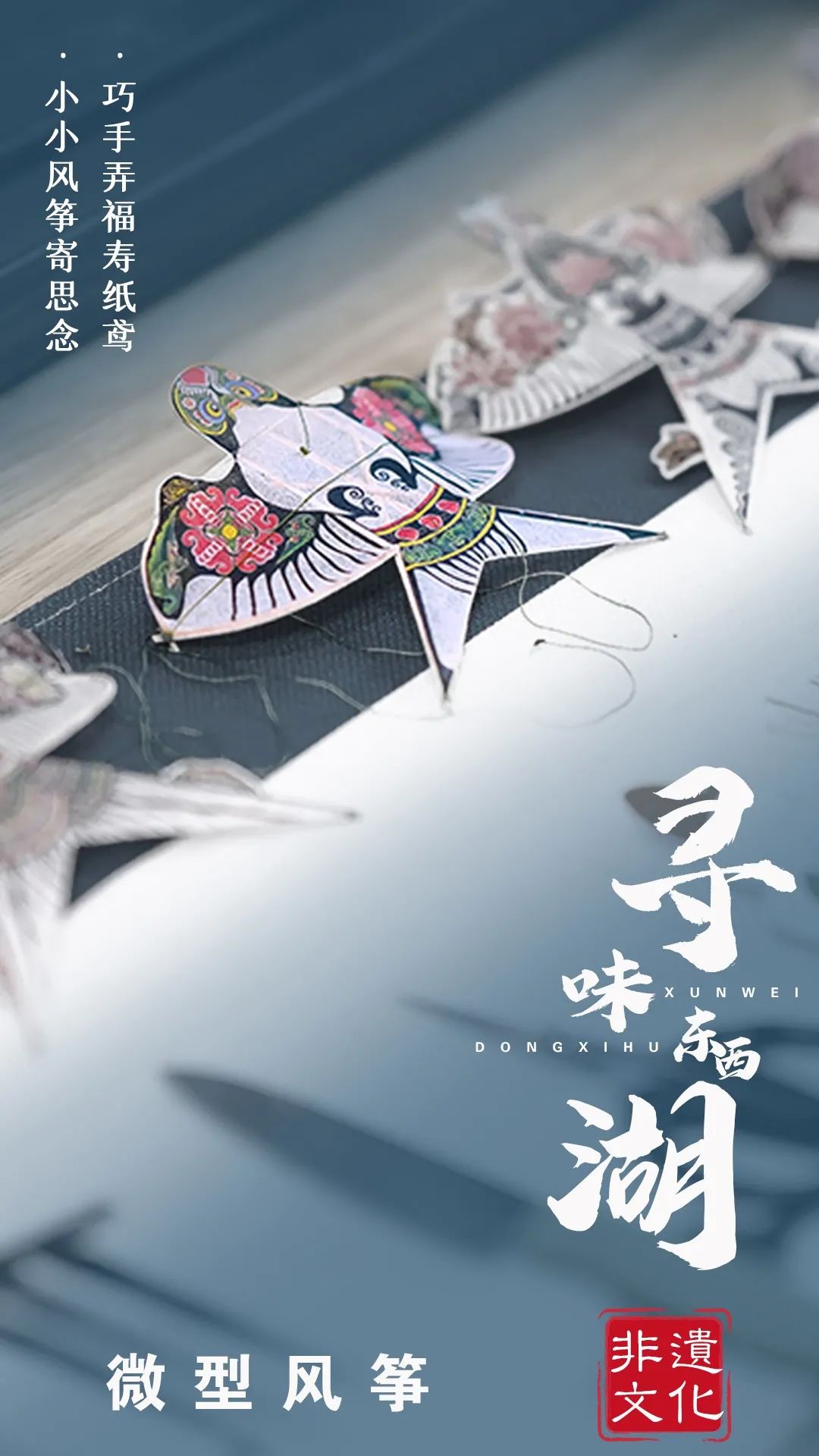

东西湖区非物质文化遗产名录中,有一项就是微型风筝。

1月28日,微型风筝第三代非遗传承人王建红一边做着风筝,一边给记者分享着她与父亲之间的趣事。

“一到过年,我就特别怀念我的父亲。”

王建红的老师便是她的父亲王三德先生,曾担任国家级风筝裁判,并参加过国际风筝比赛荣获过金奖、银奖,从微型风筝到超大型风筝,都是他的拿手绝活。

“我父亲是个心灵手巧的人,除了风筝,过年还会给我们做宫灯,捏面塑,没有哪个小孩不羡慕。”

往昔的记忆扑面而来,王建红的灵感也随之产生。

//王建红整理做好的风筝

“我的年味与我的父亲密不可分,那我就做个‘福寿双全’祝所有的父母福寿安康。”

王建红用笔悉心描绘,不一会一只憨态可掬的小蝙蝠跃然纸上。

蝙蝠在传统文化中是“福气”的象征,而蝙蝠翅膀上的两颗寿桃,则是“长寿”的寓意。

画好了纸面,接下来就要扎架子。在架子的选材上可有大学问,要选用韧直且长的老竹,煮上6个小时,再每天换水,泡上整整一年,这样做出来的风筝才柔韧稳当。

“我父亲还做过指甲盖大小的风筝,那个骨架要比头发丝还细。”王建红根据“粗竖细横”的原则粘好横竖骨架,交错的竹篾刚好组成一个“王”字,像这样的风筝就称为“王字”风筝。

//“王字形”骨架制作中

待骨架的胶水干透,王建红将“福寿双全”的纸面与支架穿起来,连接处涂上白乳胶固定好。最后,在风筝身子上加一个彩带做尾巴,如此,一个彩色的微型风筝就做好了。

//王建红将纸面粘在骨架上

刚做好的风筝,就可以立刻进行试飞。在室内,王建红将风筝线绑在一根40公分左右木棍上,手腕用巧劲一挥,这只小小的风筝便舞动起来,在室内上方盘旋。

“在室外去放,这只风筝飞个几十米高都不成问题。”王建红笑着说。

//王建红将骨架搭建好

一只小小的微型风筝,承载着儿女对父母深深的思念。新年过后便是春天,王建红的新年愿望是在这个春天家人平安健康,团团圆圆,一起乘着东风放纸鸢。

来源:东西湖区融媒体中心 记者:沈雪莹 彭劲松 晏君

请输入验证码