年味,在中国人的记忆里

是美食,是牵挂,是祝福

更是文化

在年俗文化传承中

一代代人

将传统文化和传统技艺薪火相传

春节将至

融媒体中心联合区文化馆

展示介绍东西湖的

区级非物质文化遗产项目

共同品味文化传承之美

已有74岁高龄的余继先老师是武汉国漆技艺的第三代传人为了在这个春节能制作完成一方喜庆吉祥的茶台他冒着小雨匆匆从家里赶来

这项名为“武汉国漆精致技艺”已被列入湖北省及武汉市非物质文化遗产名录。经精制加工漆涂饰的作品,不仅有家居家具等大件,还有茶具、摆件、手镯、耳环等各色漆器文创小件产品,无不色泽鲜艳、光泽典雅。军运会期间,为外宾们准备的国礼就是武汉漆艺定制茶具。

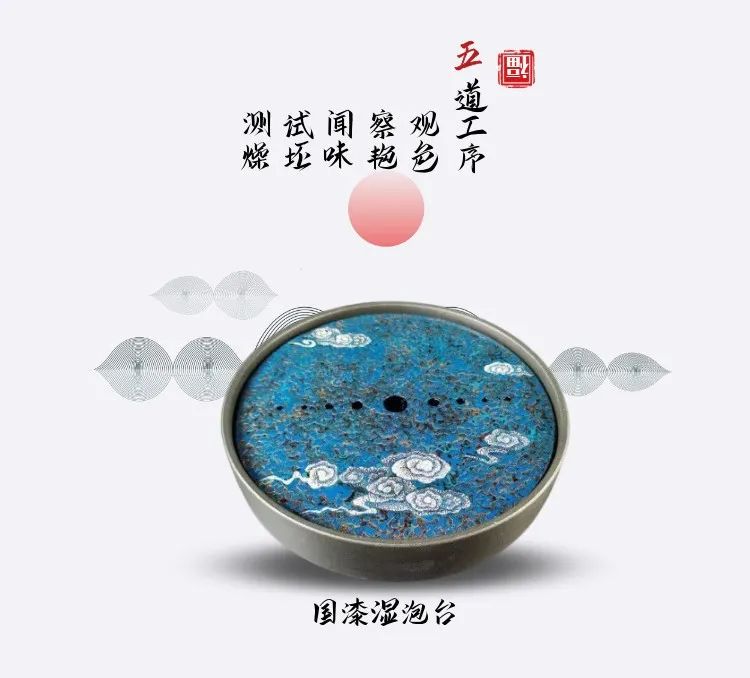

要做原汁原味的国漆,就要按照制漆的传统步骤严格执行。第一步选料就要“过五关”——观色、察艳、闻味、试坯、测燥。“好漆的特点是‘好漆似清油,照进美人头,摇动虎斑色,提起钓鱼钩’。”余老师一边选着材料,一边向记者介绍。

待料选好,按需求比例配好的漆料倒入直径2米、高1米、容量2吨的特制杉木灌稍盆中,余继先拿着与他身高相近的搅漆耙,反复搅拌盆中的漆。金灿灿的生漆翻涌至漆面,在氧化的黑色漆中荡漾开来,琥珀色的涟漪渐渐扩大,又似焦糖在缓缓融化。“漆原本是乳白色,氧化之后逐渐变深,只有均匀搅拌才能让光泽度提升。”

当盆中的漆料搅拌均匀,余继先的脸也红润了许多,这样的工序需要大量的体力,而他一干就是大半辈子。

“现在,我要开始过滤盆里的漆。”

余继先将原漆倒入用麻布和棉布做的滤漆布中,再叫上一个伙计搭把手,在绞漆车上不断拧紧盛着漆的过滤布。两人正反方向多次扭挤,直到将全部漆液过滤出来。由于人手的承重力有限,过滤麻布及棉布面积只能有0.5平米左右,一次只能过滤约5-8公斤漆液。

过滤好的漆液,色泽光润,流动性强,就像刚刚现磨出来的芝麻酱。粗滤后的漆将转移进搅拌机中进行脱水搅拌,再用天然的植物油按照需求添加,用于调节光泽度与粘稠度。最后,再上一次绞漆车,进行精细过滤。

整个制漆过程需要几个小时,全程都需人工参与,来不得一点马虎。“我做漆已经是一种条件反射,看一眼、闻一下就知道漆做的好不好。”余继先用瓶子接了一些刚做好的国漆,这便是他制作茶台的材料了。

“莲蓬有多子多福的好彩头,我就画个蜻蜓与莲蓬吧!”

拾起画笔,余继先在制作好的漆板上勾绘起来,朱红色的底明艳喜庆,在灯光下光洁柔润。不一会儿,一只莲蓬的轮廓出现,旁边的蜻蜓像是早已等候多时一般,期待着新一年的开始。

看着新做好的茶台与之前做的漆器物件,余老师微微一笑,脸上的皱纹舒展开去,“我希望更多的年轻人能对我们国漆感兴趣,把这个非遗文化传下去。”

来源:东西湖区融媒体中心 记者:沈雪莹 彭劲松 周玉微

请输入验证码