4月24日下午,将军路街将军路社区举办“新村印象·社区老物件征集与社区口述史”活动,十余位社区老党员、居民带着承载岁月印记的老物件,讲述将军路从鱼塘洼地到现代新城的沧桑巨变,用鲜活故事讲述艰苦奋斗、温暖相助的社区记忆,感悟东西湖人“乘势而上、自力更生、久久为功”的围垦精神。

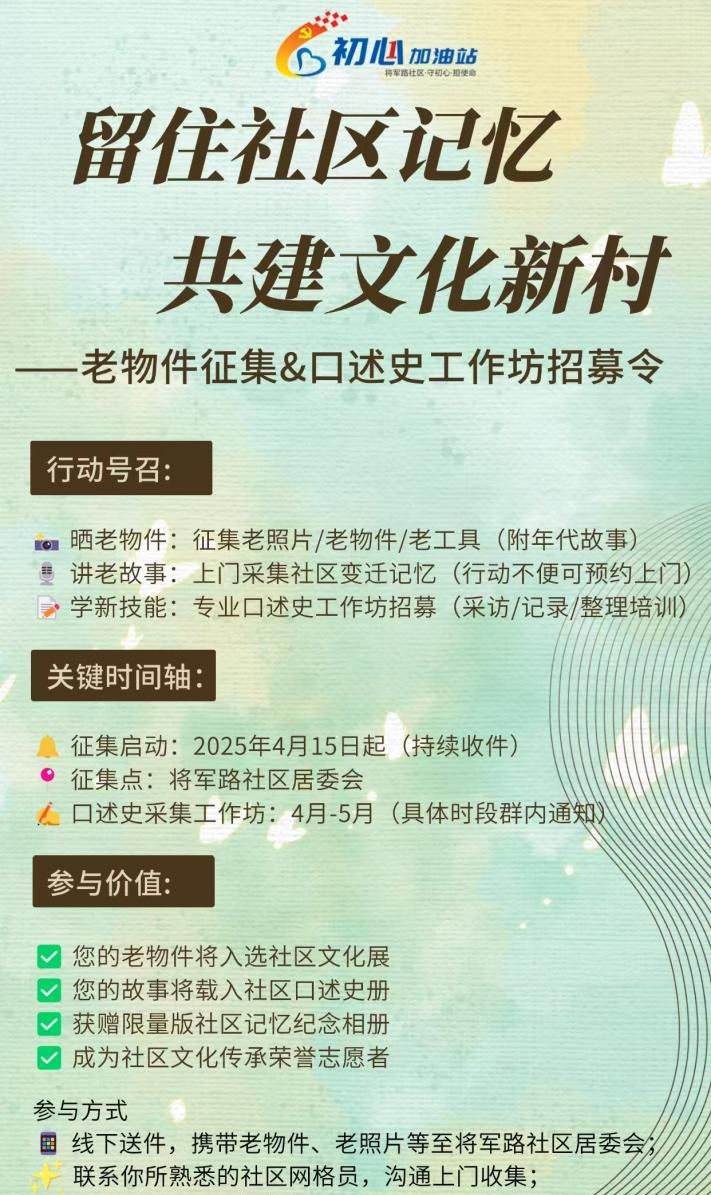

将军路社区活动现场

自4月初启动老物件征集以来,将军路社区掀起了一股“寻宝热”。一张二十世纪70年代新村建设初期的全家福,定格了砖瓦平房前的朴素笑容;一本二十世纪80年代的粮票,诉说着计划经济时代的烟火日常;一套斑驳的药碾,记录着养家育儿的巧思与汗水,石臼里散发出来的香气,是家的味道,是父亲的爱……这些老物件不仅是时代变迁的见证,更是围垦精神、红色基因与家风家教的载体。

活动中,居民们围坐一起,以“将军路”的由来为起点,串联起东西湖围垦、水产养殖、新村建设等不同年代的生活图景。工作人员逐一登记物品信息,并通过视频拍摄、文字记录留存口述故事,为社区构建“可触摸”的文化档案库。

梁少阶(1942年生 中共党员 将军新村三期)

当年我从华农毕业来到农场教书,退休后走访各个大队,参与地方志的撰写。在东西湖区的东北角,老场长王家善和武汉军区司令部将校团级以上干部肩扛手提砂石,为养殖场挖沟修路,后来老百姓就把这条将军们修的路叫“将军路”。这条路从泥巴路到石头路,再到水泥路、沥青路,路的变迁见证了城市的发展巨变。从中央到地方,上下一条心,一池鱼塘变成一座新城。

秦雍明(1945年生 中共党员 将军新村一期)

东西湖区的鱼种培育工作是从1958年开始的,上世纪80年代末发展成为精养鱼池,将军路这一片从原先一千斤的花白鲢发展成三千亩的精养池,鱼苗长势喜人,带动增收,大家的生活水平明显提高。

李改田(1952年生 中共党员 将军新村一期)

1994年我在潘家买了40亩鱼塘,往年这个时候正忙,全国各地坐火车和飞机来买“水花”的顾客络绎不绝。从靠天养到精养,技术创新带来的经济效益显著,为产业的持续发展奠定了坚实基础。就像现在的DeepSeek,科技创新要走在前面,技术突破才能带动产业升级。

田石忠(1951年生 将军新村二期)

来到将军路是一次围垦纪念放风筝活动,后来到3506纺织厂工作,如今是社区书画班的成员。东西湖的发展离不开勤劳智慧的人民不计得失地付出,搬迁到这里的人享受到了改革和发展的成果,我们感到很幸福。我还很感谢我的老伴,多亏了她年轻的时候照顾家庭,如今她有些糊涂了,我走到哪儿就牵着她,我画画她就在一旁铺纸、摘菜,相互做伴。

梁安铭(1958年生 中共党员 将军新村三期)

1982年我买回来这个药碾子,把大米磨碎了喂给孩子吃,现在生活水平提高了,用它来磨花椒、芝麻,还是很香的。它不仅是个工具,更是我们家的“传家宝”,让我们懂得节俭和珍惜。

陈复娥(1947年生 中共党员 将军新村三期)

40多年前,我带孩子们上街,一到书店伢们就奔到小人书摊前,老板会把封面印出来挂在墙上,一本书卖一角,借阅一次就是一分钱,那时候工资一个月二十几块钱,我咬咬牙还是会买上个十几本,就这样积累了七八百本。孩子还不识字的时候就一页一页翻着看画面,手绘的特别精美,等着会识字了就让他们把故事讲给我听,这些书教会他们讲理、仁爱和勇气。

张连贵(1942年生 将军新村三期)

我爱我的社区,将军路社区是我家,大家心往一处想、劲往一处使,全心全意为人民服务。

将军路社区党委书记表示,此次活动通过“物、人、事”的立体叙事,为社区留下珍贵的文化档案,推动社区文化的传承与创新,助力打造有温度的服务场景、有记忆的社区空间、有活力的居民社群,让奋斗者的故事永远鲜活,让文化的根脉越扎越深。

通讯员 - 殷家欣

(本文来源将军路街道,仅代表作者观点,本客户端仅提供信息发布平台。)

请输入验证码